女娲是中国神话体系中最受尊崇的女神之一,被奉为人类的创造者和文明的奠基者。作为中华民族的共同母亲,女娲造人补天的传说流传数千年,深深植根于中华文化的血脉之中。本文将全面介绍女娲神话的起源、主要传说、文化象征及其在历史长河中的演变与影响。

女娲神话的起源与发展

女娲信仰源远流长,最早的文字记载可追溯至先秦时期:

历史文献记载:

《山海经》:"女娲之肠"的记载,是最早提及女娲的文献

《楚辞·天问》:"女娲有体,孰制匠之?"对女娲形象提出疑问

《淮南子》详细记载了女娲补天、造人的完整神话

《风俗通义》补充了女娲抟土造人的具体细节

考古发现表明,女娲崇拜可能源自新石器时代的母神信仰。在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,有学者认为某些符号与女娲形象相关,但尚无定论。春秋战国时期,女娲逐渐从原始的地母神演变为具有明确创世功能的文化英雄。

女娲的主要神话传说

抟土造人

《太平御览》引《风俗通义》记载:"俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人。"这是关于人类起源最著名的中国神话。传说女娲用黄河边的黄土和水,按照自己的形象捏制小人,赋予生命。后来为加快速度,她用藤条沾泥浆甩动,溅落的泥点也变成人,解释了人类社会地位差异的由来。

炼石补天

《淮南子·览冥训》记载了女娲补天的壮举:共工与颛顼争帝失败,怒触不周山,导致"天柱折,地维绝",天倾西北,地陷东南,洪水泛滥,猛兽食人。女娲炼五色石补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水,拯救了濒临毁灭的世界。

制定婚姻制度

女娲不仅创造了人类,还建立了最早的婚姻制度。《路史》记载女娲"置婚姻,合夫妇",被尊为"高媒之神",即婚姻之神。她教导人类男女结合、繁衍后代的方法,使人类社会得以延续发展。

女娲的形象与象征意义

女娲在历代艺术作品中呈现多种形象:

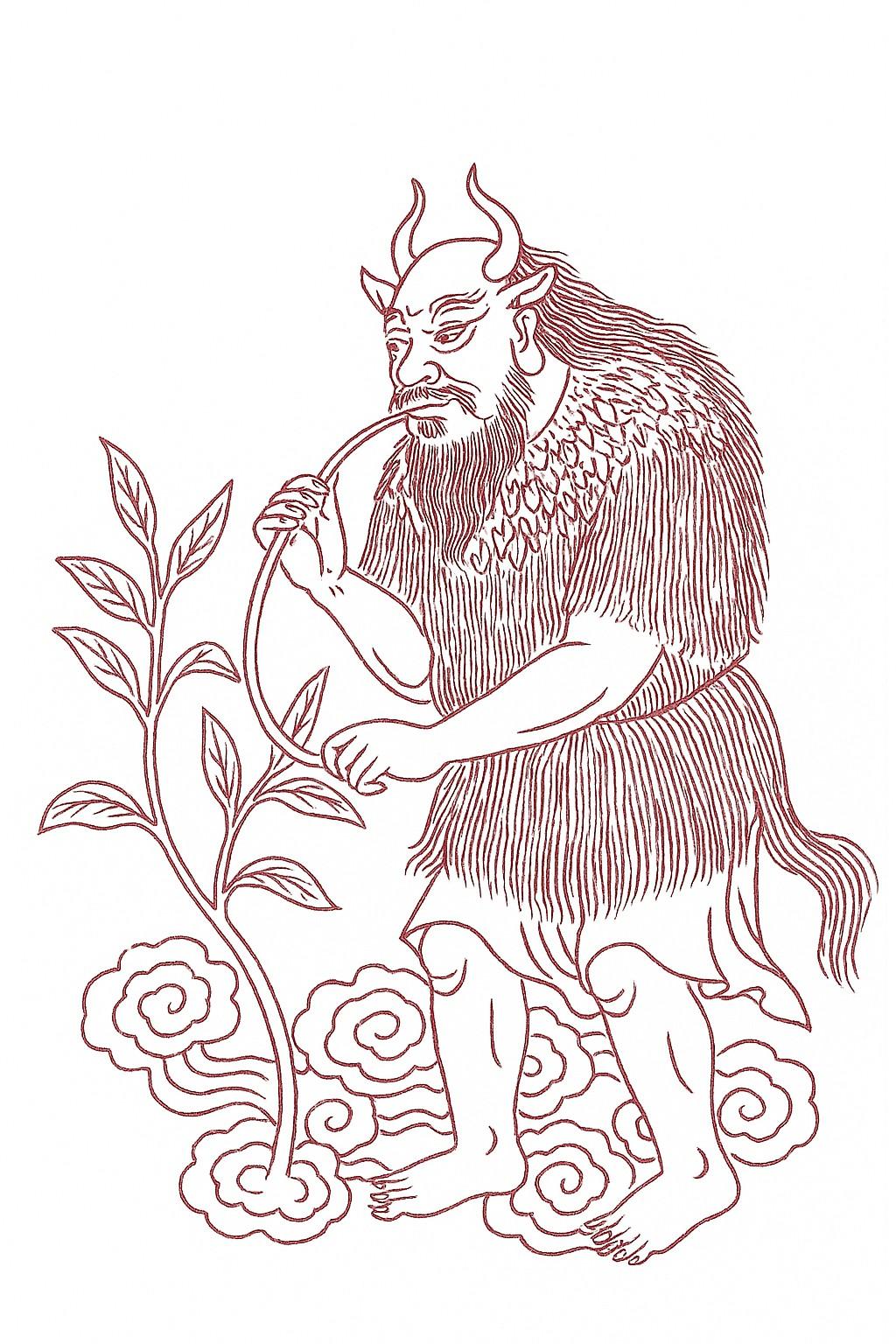

人首蛇身:最传统的形象,上半身为美丽女子,下半身为蛇身,象征生命与繁衍

持规执矩:手持圆规和矩尺,代表天圆地方的宇宙观和创造秩序

五色石补天:表现其救世主形象,手持炼制的五色石修补苍穹

文化象征:

创造精神:作为造物主,象征中华民族的创造力

母性光辉:作为人类始祖,体现无私的母爱与奉献

救世情怀:补天止水,展现面对灾难的勇气与智慧

文明启蒙:制定婚姻礼法,开创人类社会秩序

女娲信仰与祭祀传统

女娲崇拜在中国各地广泛存在,形成了丰富的祭祀文化:

主要祭祀地:

河北涉县娲皇宫:规模最大的女娲祭祀建筑群

甘肃秦安女娲祠:相传是女娲诞生地

河南周口女娲城:传说是女娲建都之地

祭祀活动:

女娲诞辰(农历三月十八):大型庙会与祭祀仪式

补天节(农历正月二十):部分地区有煎饼"补天"的习俗

婚俗中的女娲崇拜:新人拜女娲祈求子嗣

道教地位:

在道教神系中,女娲被尊为"娲皇圣母"、"后土娘娘",与西王母并列重要的女神。

女娲与其他创世神话的比较

世界各文明创世神话中的女性神祇与女娲有诸多异同:

希腊神话:盖亚是大地之母,但非人类创造者

基督教:夏娃是人类之母,但非创造者且地位低于亚当

印度教:辩才天女司掌创造,但不直接造人

埃及神话:努特是天穹女神,与盖布(大地)共同构成宇宙

女娲神话的独特之处在于:

集创造者、救世主、文明启蒙者于一身

独立完成创世与救世,无男性神协助

形象正面完美,无负面传说

女娲文化的当代传承

女娲作为中华文化符号,在当代仍具重要影响:

文学艺术:

鲁迅《故事新编·补天》重新诠释女娲神话

影视剧、动漫游戏中的女娲形象创新

雕塑、绘画等艺术形式表现女娲主题

文化认同:

全球华人认祖归宗的精神象征

女性力量与创造力的文化代表

民族团结的隐喻符号

学术研究:

神话学、人类学、性别研究的重要课题

与其他文明创世神话的比较研究

考古发现与文献记载的互证研究

结语

女娲作为中华民族的伟大母亲和文化创造者,其神话传说承载着华夏先民对生命起源、自然力量和人类文明的原始思考。从黄土造人到炼石补天,女娲展现了无与伦比的创造力与牺牲精神,奠定了中华文化中尊重生命、崇尚创造、勇于担当的精神基调。今天,女娲不仅是历史记忆中的神话人物,更是连接古今的文化纽带,其精神内涵仍在新时代焕发着蓬勃生机,激励着中华民族不断创造新的文明奇迹。

声明

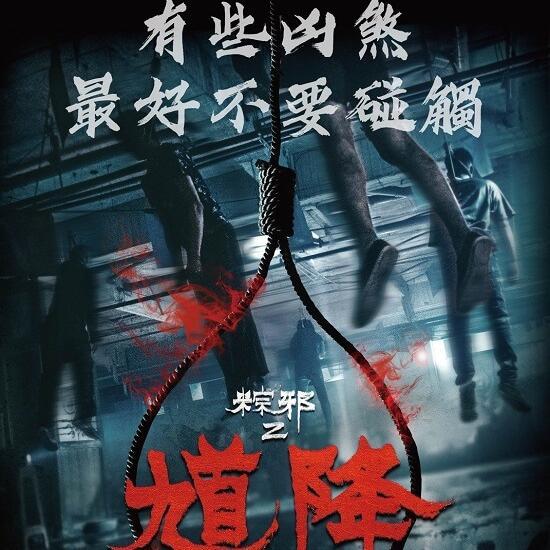

部分内容涉及暴力、血腥、犯罪等,来自网络,请勿模仿

版权:内容只是个人喜好搜集,如有侵权请联系处理。

- 上一篇: 日本怪谈系列 - 嘈杂声

- 下一篇: 伏羲:中华人文始祖与文化英雄

发表评论