『根付』

这是我小学三年级时经验的事情。

这是我第一次投稿,可能有不甚体面的部分先说声抱歉。

文中男人说话的口气谦恭有礼,但因为混杂着独特的粗野与方言,我没办法很好的重现出来,所以统一转写为标準语。不好意思了。

当时我家的人口组成,有母亲那方的爷爷奶奶、父母、姊姊及我。

爷爷出生的老家要重建,于是我们全家人便在拆毁之前过去打个招呼。

那是个满是山林的县市,爷爷的老家也是在山里面。

我平时住的地方虽然也可以说是乡下,但是在县政府所在地附近的平地,所以对到处是斜坡的怀旧气氛感到很希奇,就到週边去探险。

离亲戚家不远的上方有间古老的小神社,里面有小的荡鞦韆和单槓,还有像是玩沙场的地方。

我在周围大致走了一圈,姊姊和爸妈都在正对面小学校的操场上玩耍晒太阳。

我因为很喜欢神社的气氛,就知会爸妈一声「我要再去看看那里」,然后去了神社。

神社里有很大的树,枝条也很壮,树叶相互摩娑的声音令人很舒适。

我坐在荡鞦韆上仰看着树,突然感觉到了他人的气息,于是将视线下移。

视线前方站着一个穿和服的男人。

不是那种漂亮贴实的正式和服,应该是所谓的着流*吧。像是家居服感觉的和服。脚上则穿着木屐。(*着流し:男性不穿袴,单纯只穿和服的轻鬆模样。)

年纪给人的印象大概在二十多到三十前后。

左手肘稍微下面的位置,有条像是割伤的大伤痕。

是住附近的人吗?现在这种时候穿和服,真奇怪的人啊。我一边想,轻轻低头向他打了声招呼「你好。」

然后,原本没什幺表情的男人便很高兴似的弯起了微笑的眼角,回应我的招呼说「你好,小姐*」。

(*お嬢:大小姐(お嬢様)的略称,跟中文称呼女士为小姐不同)

小姐?这一带都是这幺称呼女孩子的吗?愈来愈怪了这个人。我心里一面想着,总觉得有些尴尬,于是把视线挪回了树枝去。

可是呢,那个男人却没有要离开的意思,所以我又战战兢兢的转回去看他。

男人带着有点寂寞的表情注视着我。

我感觉坐立难安,心中判断自己走开好像比较好,就站了起来。

然后,「小姐过得快乐吗?现在幸福吗?」

男人这幺问我,依然是寂寞的神情。

哇!难不成是要传教的人吗。糟糕了。我虽然这幺想,但又顾忌他的表情,没办法装作没看见。

「在学校和在家都过得很快乐,很幸福。」我带着『所以不需要宗教喔!』的意图回答了他。

再说我是真的不觉得自己不幸。

听我一说,男人又用高兴的表情说了。

「这样啊,那太好了。大叔果然没做错啊。」

!????

「真的是太好了。」

完全不懂意思的我,连最初打算回答后就立刻离开的事也忘了,一动也不动的呆立在原位,盯着笑容愈发灿烂的男人看。

虽然无从判断男人是有点怪怪的附近居民,还是危险宗教的传教士,可他并没有恶意,这点很奇妙的传达给我,我坦率的觉得,如果不是这幺悲伤的笑容就好了哪。

正当我打算离开,向他说「那个,我先离开了」的时候,树枝枝叶突然大力的摇动出声,气温也突然骤降。

明明直到刚才都很温暖的,这时却可以说冷得牙齿打颤,阵阵发寒,全身都发抖了。

我往变冷的方向看过去,只见神社的入口有什幺黑黑的东西。

看起来是朦胧的黑色物体,但形状近似人型的黑色不明物。

看到的剎那,强烈的眩晕及呕吐感便往我袭来,「呜……啊……!」我感到呼吸困难,甚至忍不住呻吟。

滋嚓……滋噜滋啾……滋嚓……

它发出带着湿润感,听起来很不舒服的声音靠过来了。

距离渐渐拉近后,在黑色之中,能看到好像皮肤溶解后又烧焦,焦黑肌肤般的轮廓,还慢慢能知道它恐怕有头长髮。

一连串让我搞不清楚的状况,以及人生第一次出乎意料的惊骇使我陷入恐慌之中的时候,有谁迅捷地将我的视线从黑色的东西身上挡开。

男人像是要把我保护在身后似的插进我与那东西之间。

「没事的喔,我绝对会保护小姐的。」男人头也不回的这幺说。

我发不出声音,只能对着他那可靠的背影与话语泫然欲泣,不停的点头作为回应。

可是不知道是否因为呼吸困难引起了过呼吸,在那之后的记忆只停留在觉得呼吸好痛苦!!的地方。

头被人抚摸的触感让我张开了眼。

眼前是那个神社。有温暖的阳光及大树。

我坐在鞦韆上,那个男人就站在我的身旁摸着我的头。

我想起黑色不明物的事,猛地看相神社入口,那里已经没有黑色不明物的气息。

放心的吁了口气,但同时又想起男人刚才保护我的事情。

「您有没有受伤!?没事吗!?那个奇怪的东西是……!?」我慌慌张张的问男人。

「已经不在了喔。这点小事没什幺,但可不能让小姐受伤了啊。」他温柔的微笑着。

可是仔细一看,左手腕原本就有的伤痕附近流出了一点血,衣服也到处都是髒汙。

我半哭泣的对他说:「对不起、对不起、让你受伤了对不起!……」

想起先前的恐惧,我不停的向他道歉。

因为他一边保护我,一边和那噁心又来路不明的东西对峙。

不可能不辛苦的,我对吓得惊慌失措的自己感到既羞愧又抱歉,忍不住哭了。

从黑色不明物手中逃开的安心感也帮着不让眼泪停下。

「那个……我亲戚家就在附近。伤口要消毒,请您和我一起回去吧。」好不容易按照心意这幺说道。

他便笑咪咪的,用比之前都还要开心的表情说:「果然没做错啊!」

他一边说,比刚才更大力地,夹杂抓搅的动作揉搓我的头。

「小姐长成温柔的人了呢。」

他这幺说后,将手放开我的头。

那手又带到我的眼前,对我递出了什幺东西。

「请收下这个。把它带走吧小姐。」

紫绿黑三色编成的粗组纽*前端,附着直径四公分左右,木製圆黑的东西。

上面雕刻有外公家的家纹。

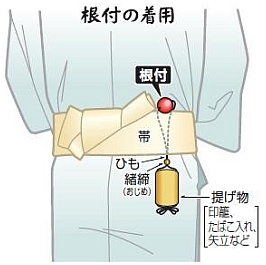

后来我才听人说,这叫做根付*,是以前佩在钱包之类的物品上的。

(*组纽:日本传统工艺,用有色的细绢丝或棉线编成的细绳。)

(*根付:江户时代流行的小饰物,挂在钱包或烟盒的绳子上,使之夹在和服的腰带里不掉下去,使用例图可参考维基)

正为要不要收下感到迷惑时,他拉过我的手,把它放在我的掌心上。

「谢谢妳。」

我听见男人的声音,该说谢谢的明明是我,我这幺想然后抬头,眼前却已经没了男人的身影。

不只这样,到刚刚抬头的瞬间,周围都还出着暖和的太阳,这时竟变成了晚霞。

应该拿在手上的根付也不见了。

再一次的奇怪状况,让我紧张那个黑色的东西是不是又要来了,便匆忙跑出了神社回去亲戚家。

回到亲戚家,我被外公还有爸爸狠狠的厉声大骂了一番。

因为担心没回来的我,家人和亲戚甚至出动了汽车去找的样子。

我有和家人说要去神社,之后也一直都待在神社里,没想到会弄得这般骚动,实在吓了一跳。

我说我一直都在神社里,但他们说神社一开始就去找了,之后也找了很多次。

可是,并没有在那个狭小的神社用地找到我。

儘管还逼问我到底是去哪里了,可我真的一直在鞦韆那边,并没有说谎所以也没得回答,就算说了那个奇怪的黑色东西的事,也不知道会不会相信,于是我只说出碰到男人的事情。

结果在大家的心中变成『被陌生人搭话还跟着人家走了』这般解释的样子,反而加强了怒火,让我连拳头也挨了。

讲什幺都不被相信,只是一味的挨骂。

难道刚才发生的事只是我栩栩如生的妄想或白日梦吗,就在我开始认真的担心起自己的脑子时,其他亲戚帮我圆场,我总算能回家了。

亲戚把糖果送给被大大怒斥一顿而感到沮丧的我,我于是把糖果放进背包里,这时我注意到了。

那个根付就放在背包里。

慌忙拿出那个根付,问家人和亲戚是不是他们放进来的,但却没有一个人说是他们放的。

不过亲戚中的一个伯父看见根付时说了声「等我一下」便消失在另一个房间了。

这段期间伯母和我说明。

「那个根付平常都是放在神龛*上的喔。真奇怪呢,什幺时候跑进(我)的包里去的?」

(*这里的神龛指日文汉字的神棚,辜狗有图)

「那个,我没有乱动神龛的东西。」

刚刚才被怒斥一顿而已,我在被骂前抢先自主申告。

「(我)的话不可能啦。那地方很高,不用椅子垫脚是碰不到的。」她很爽快的肯定让我安心下来。

这时伯父也回来了。

「那个不是我们家里的哪。家里的还在神龛上喔。」说着他便把根付拿来给我看。

的确是相同的设计。虽然有一个相异点是看起来比我背包里的还古老。

或许是从那个男人手里得到的,但我也不是很确定所以没说出来,「这和吉祥物很类似,机会难得妳就拿去吧。可以吧,伯父(指着爷爷)」

于是,放在包里的根付就让我收下了。

等过了一阵子,事件热度退烧后,我去问了爷爷有关根付的事情。

下面就是听爷爷说的内容。

直到爷爷的爷爷那一代为止,爷爷的家系还是人称仁义一家的大家长*。

(*这一般指的是日本黑道的组头。据说过去日本黑道社会曾有自给自足,锄强扶弱的义行,过着与普通市民无缘的生活,因而有”仁义一家”的称呼。)

可是,爷爷的爷爷把两座山份量的财产挥霍光了,从小看着自家衰败的爷爷的父亲于是退出”一家”改去经营商店。

这根付就是那时,带着「即使家业改变,羁绊也不会变」的意涵做出来,分送给”一家”之人的东西。

由于是从爷爷的父亲的遗言听来,爷爷的十四个兄弟姊妹中又没有人跟那条道上有关係,因此他完全没有注意到。

爸爸也是到这天才第一次知道的样子。

接下来只是我的猜测,我在想那个男人,会不会是活在爷爷的父亲那一代的人呢。

而且还是很重视爷爷的父亲的、”一家”的其中一人。

究竟不惜捨弃家业也要选择的道路是否正确呢,他是不是仍然怀抱着这个疑问就过世了。

我没有灵能力,看见那种可怕的东西,还有不可思议的经验都只有这一次而已,

但我想那并不是一场白日梦。

我现在也每天随身携带着那个根付。

当我觉得要被挫折打倒时,有它在身边,就能很奇妙的涌现继续加油的心情。

翻译者:哈哈姆特cool6423桑

声明

部分内容涉及暴力、血腥、犯罪等,来自网络,请勿模仿

版权:内容只是个人喜好搜集,如有侵权请联系处理。

- 上一篇: 没有嘴巴的凯蒂猫Hello Kitty

- 下一篇: 沃尔科特酒店的灵异事件

发表评论