导语

深夜烛火摇曳,古人笔下的山精狐魅在竹简上悄然游走。从《山海经》的奇兽图谱到《聊斋》的人鬼情缘,中国志怪文学承载着先民对未知世界的瑰丽想象。当我们剥开"妖怪"二字的刻板外衣,会发现其中深藏的文化密码远比想象中丰富。

一、解字溯源:藏在部首里的文化密码

"妖"字在甲骨文中形似草木逆生,《左传》言"地反物为妖",暗合农耕文明对自然异象的敬畏;"怪"字从心从圣,王逸注解"诡异为怪",道出人类面对未知时的微妙心理。这种字源差异,恰似中国妖怪文化的双生脉络——既敬畏自然伟力,又探寻心灵秘境。

《汉书》记载的宫廷异象,明代胡应麟开创的"志怪"分类,都在提醒我们:古人笔下的"妖怪"不仅是精怪传说,更是对异常现象的系统记录。这种现实与奇幻交织的特质,让中国志怪文学成为研究古代社会的重要镜像。

二、文脉千年:志怪文学的七次蜕变

1. 汉魏风骨:从神话到小说的惊鸿转身

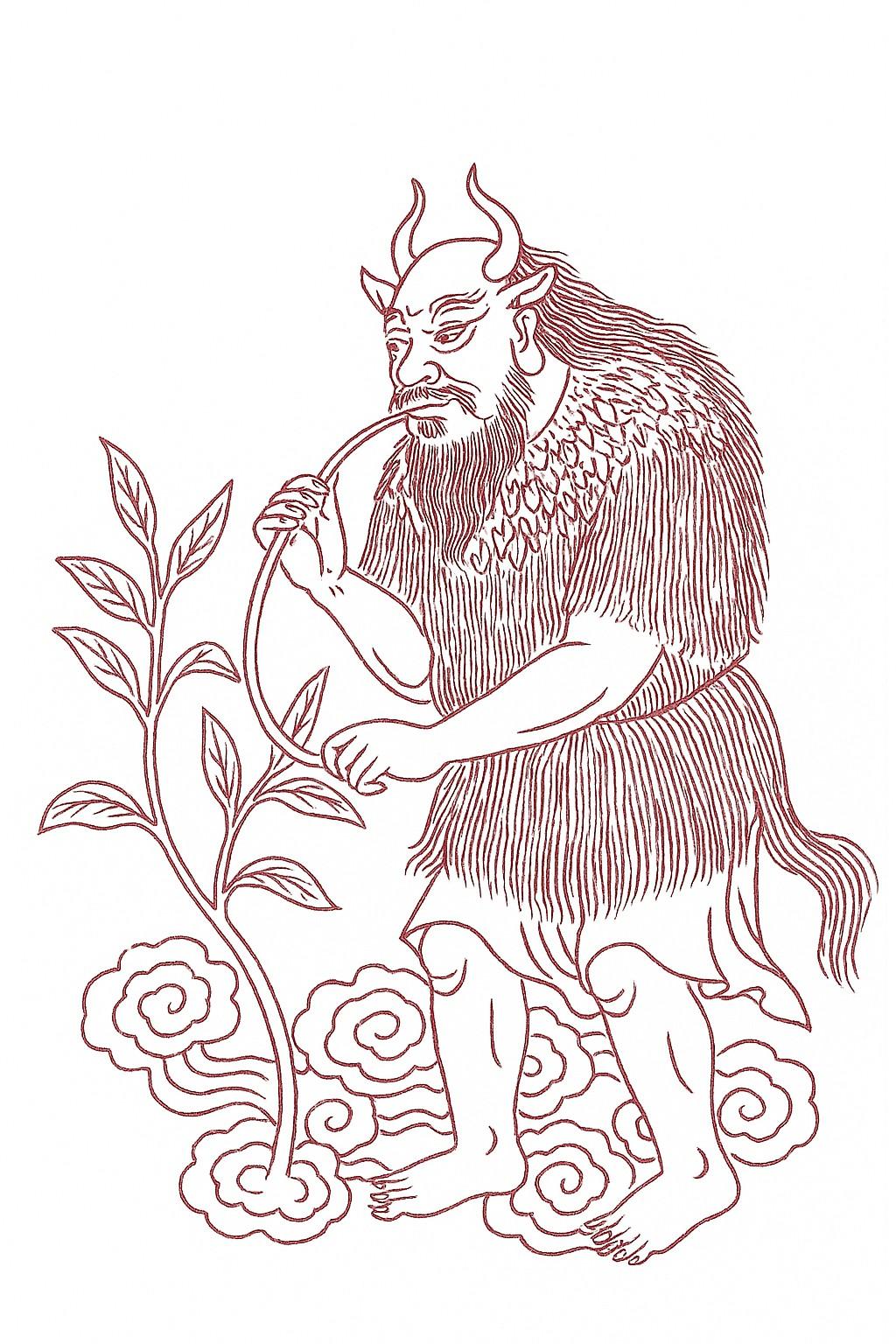

东方朔《神异经》将《山海经》的地理志转化为故事集,刘向《列仙传》让人物传记染上奇幻色彩。这个时期的志怪作品如璞玉初琢,在史料笔法中埋下文学叙事的种子。

2. 六朝烟雨:乱世中的志怪繁荣

当陶渊明在南山下记录《搜神》异闻,干宝在战火中编纂《搜神记》,动荡时局反而催生了创作高峰。王国良教授研究发现,此时的志怪题材已涵盖仙境冥界、精怪婚恋等13个领域,堪称古代版的"奇幻百科全书"。

3. 唐传奇韵:散文叙事的美学突破

《古镜记》用一面铜镜串起十个妖怪故事,这种"器物叙事法"比《十日谈》早了七百年。唐人开创的传奇文体,将志怪从简略记录推向精致创作,洛阳纸贵的《虬髯客传》至今读来仍觉侠气纵横。

4. 宋元话本:市井文化的奇幻表达

瓦舍勾栏里的说书人,将志怪故事融入市民生活。《太平广记》五百卷巨著中,妖怪开始具备人性温度,折射着商品经济萌芽期的世态人心。

三、文化困局:当志怪传统遭遇现代断层

1950年代的特殊历史时期,戏曲舞台上的神怪悄然退场,书店里的《述异记》《博物志》逐渐绝版。虽经改革开放后的抢救整理,但新创作品陷入两大困境:

过度消费《西游》《封神》经典IP,九尾狐反复重生三十余次

原创形象常在"赛博朋克妖"与"日式妖怪"间迷失本味

这种文化断层的根源,或许正如《中国妖怪大全》主编孙见坤所言:"当创作者未曾在古籍中与山魈夜谈,笔下自然难有东方精魄。"

四、破局之道:妖怪文化的当代重生

2018年面世的《中国妖怪大全》提供了新思路:

文献活化:将《夷坚志》等珍本转化为白话故事,配以原文对照

体系重构:按"天地精怪""器物成妖"等中国特有分类编排

创作赋能:梳理出287种原创妖怪原型,供文艺创作采撷

这种尝试初见成效:近年爆款剧《司藤》中的苅族设定,便可见古籍中"草木精怪"的演变痕迹;游戏《山海镜花》对《镜花缘》的现代重构,展现着传统IP的再生可能。

声明

部分内容涉及暴力、血腥、犯罪等,来自网络,请勿模仿

版权:内容只是个人喜好搜集,如有侵权请联系处理。

- 上一篇: 香港旧校里的日军

- 下一篇: 盘古:开天辟地的创世之神

发表评论